ライブ配信の仕組みを徹底解説|配信の舞台裏を理解してクオリティアップを目指そう

今やYouTube LiveやInstagramライブ、Zoomをはじめとする「ライブ配信」は、ビジネス・教育・エンタメなどあらゆるシーンで活用されています。しかし、「ライブ配信って、実際どんな仕組みで動いているの?」という疑問を持つ方も多いはず。

本記事では、映像や音声がリアルタイムに視聴者へ届けられる仕組みを、技術的な視点からわかりやすく解説します。配信を自分で行いたい方、配信品質を向上させたい方は必見です。

ライブ配信について、詳しく知りたい方はこちらのブログ記事「ライブ配信とは?初心者でもわかる始め方を徹底解説」もぜひご覧ください。

ライブ配信とは?仕組みの全体像に迫る

近年、ライブ配信はマーケティング施策や教育現場、採用活動など、非常に多岐にわたって活用されています。たとえば、2023年時点で国内のライブ配信視聴者数は約4800万人を超え(ICT総研調査)、そのうち約半数が「月1回以上は視聴している」というデータもあります。

そんな中、ライブ配信を「ただの映像配信」と思ってしまうのは大きな誤解です。

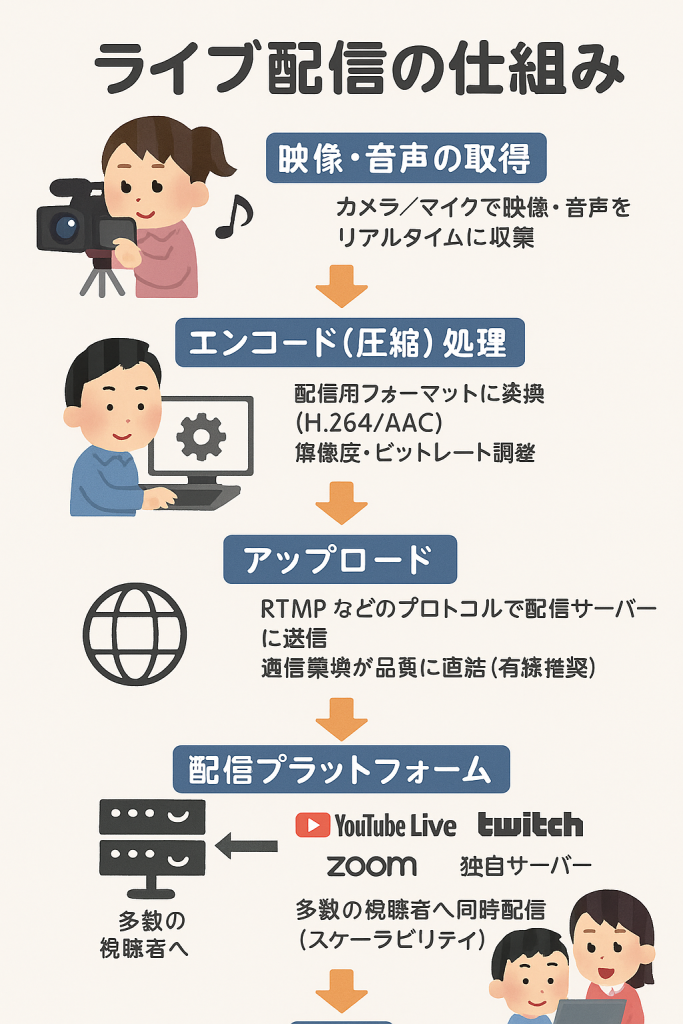

ライブ配信は、映像・音声の取得→エンコード処理→配信サーバー転送→再生といった複数の技術工程によって構成されています。それぞれのプロセスが正しく機能しなければ、画質の乱れや音ズレ、配信遅延といったトラブルに直結します。

だからこそ、配信の仕組みを理解することは、スムーズで高品質な配信の実現に直結します。初心者はもちろん、配信経験者でも一度全体像を整理することで、トラブル時の原因特定や改善にも役立ちます。

次章では、そんなライブ配信の仕組みを「5つの工程」に分解しながら、図解付きでわかりやすく解説していきます。

ライブ配信を支える基本技術の流れ

ライブ配信は、一見シンプルなようでいて、実は複数の技術工程が連動して動く“技術の集合体”です。ここでは、実際の配信現場でも使われる5つの基本ステップに分けて、仕組みを解説します。

映像・音声の取得(キャプチャ)

まず最初に行われるのが、「映像」と「音声」の取得です。

配信者は、カメラやマイク、またはスマートフォンなどのデバイスを使ってリアルタイムでコンテンツを撮影・録音します。

プロの現場では、一眼レフカメラや業務用カメラ、ガンマイク、ラベリアマイクなどが使われることも多く、ここでの品質が配信の第一印象を左右します。

エンコード処理(リアルタイム圧縮)

撮影した映像・音声は、そのままでは配信に適しません。ファイルサイズが大きすぎてネット回線に負担をかけるため、**リアルタイムで圧縮(=エンコード)**する必要があります。

よく使われるのは**H.264(映像)やAAC(音声)**という形式。これを扱うには、OBS Studio(無料配信ソフト)や、ハードウェアエンコーダーが使用されます。

例:フルHD配信(1920×1080)で必要なビットレートは約4〜6Mbpsが目安。

高画質を目指すなら8〜10Mbps以上が推奨されます。

アップロード(送信)

エンコードされたデータは、インターネット回線を通じて配信サーバーへ送信されます。

多くの配信プラットフォームでは、**RTMP(Real-Time Messaging Protocol)**という仕組みで送信を受け付けています。

このフェーズでは、ネット回線の安定性が非常に重要です。Wi-Fiよりも有線LANが推奨されており、上り回線が最低10Mbps以上あると安心です。

配信サーバー(CDN)での展開

データが届くと、配信プラットフォーム(YouTube LiveやZoomなど)はそのデータをサーバーで処理し、多数の視聴者に向けて同時送信します。これを可能にしているのが、**CDN(コンテンツ配信ネットワーク)**の仕組みです。

CDNによって、視聴者がどこからアクセスしても安定した速度で再生できるよう最適化されます。

再生(視聴)

最終的に、視聴者はスマホやPC、タブレットなどの端末を使ってライブ配信を楽しみます。

この際、配信プラットフォームのアプリやブラウザが、送られてきたデータをリアルタイムで再生処理して表示します。YouTube Liveなら「数秒の遅延」がありますが、ZoomやTeamsでは「超低遅延」での会話も可能です。

また、チャットやコメント、投げ銭などの**インタラクティブ要素(双方向機能)**もこの段階で動作します。

今の時代、映像を流しっぱなしなんて。。。。

センスありませんよ?

システム構成を分けて考えるメリット

ライブ配信の工程を「まとめて考える」のではなく、取得・エンコード・配信・再生の各フェーズに分けて理解することには、大きなメリットがあります。特にトラブル時の切り分けや、目的に合った機材・サービスの選定において効果を発揮します。

たとえば、「音声だけが乱れる」というトラブルが起きた場合、

- マイクの接続不良か?

- エンコーダー設定の問題か?

- 視聴者の再生端末に依存するのか?

といったように、フェーズごとの視点で原因を特定しやすくなります。

特に現場では、短時間で復旧することが求められるため、技術構成の「頭の地図」はとても重要です。

ワンボックス型とセパレート型の違い

配信機器は、すべてを1台にまとめたワンボックス型(例:Roland VR-1HDやYoloBoxなど)と、PCやスイッチャーを個別に組み合わせるセパレート型に分かれます。

| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ワンボックス型 | 機能一体型、持ち運び可能 | セットアップが簡単、導入コスト低 | 拡張性が低く、カスタム困難 |

| セパレート型 | 各機材を独立構成 | 高画質・音質対応、カスタム自由 | 設定・接続が複雑になる |

たとえば、**ATEM Mini Pro(Blackmagic Design)**は、映像スイッチャーとUSB出力機能を併せ持つ機材で、ZoomやOBSと連携しながら高品質配信を実現できます。

このように、**構成を分けて考えることで「どこにこだわりたいか」「何を自動化したいか」**を具体化できるようになり、配信設計の質が大きく変わってきます。

技術要素ごとの詳細と実例

ライブ配信のクオリティは、細かな技術要素の積み重ねによって決まります。ここでは、特に配信設計に影響を与える**「音声処理」「映像処理」「エンコード設定」「配信インフラ」**の4点に注目し、それぞれの役割と実例を紹介します。

音声処理:視聴満足度を左右する最重要要素

視聴者にとって、「映像よりも音声の不具合がストレスになる」という調査結果もあるほど、音のクリアさは重要です。

たとえば、以下のような音声トラブルがよく発生します:

- 音が小さい/割れる

- BGMと声のバランスが悪い

- ノイズが多い/ハウリングする

これを防ぐためには、USB対応のオーディオインターフェースやミキサーの導入が有効です。

たとえば、YAMAHA AG03MK2などはコンパクトかつ直感的に操作でき、OBSとの相性も抜群です。

映像処理:情報伝達+演出の中核

映像については、カメラの画質以上に「映像スイッチングやテロップ処理の設計」が効果を発揮します。

イベント配信やセミナー配信では、以下のような映像演出が重要になります:

- スライド+話者のワイプ合成

- 会場カメラと資料映像の切り替え

- 複数アングルの演出

このような構成には、Blackmagic社のATEM Miniシリーズや、Roland VRシリーズなどが広く使用されています。特にATEM Mini Proは、USB経由でOBSに接続でき、低予算でも高品質な切り替え演出が可能です。

エンコード設定:配信の安定性を決めるカギ

エンコードとは、配信映像をリアルタイムで圧縮して送信可能な形に変換する処理です。主に使用されるコーデックは以下の通り:

| 映像コーデック | 主な用途 | 備考 |

|---|---|---|

| H.264 | 一般的なライブ配信 | 高画質/中程度の圧縮効率 |

| H.265(HEVC) | 4Kや8K配信など高解像度用 | より高い圧縮効率だが、対応端末が限られる |

エンコード設定では、「解像度 × フレームレート × ビットレート」のバランスが肝心です。

たとえば:

- フルHD(1920×1080)、30fps → 5~6Mbps

- HD(1280×720)、30fps → 3~4Mbps

OBS Studioでは、**NVENC(NVIDIA GPU)やx264(CPUベース)**など複数のエンコーダーが選べます。配信中にカクつく場合は、GPUベースのエンコーダーに変更するのも手です。

配信インフラ:目的で選ぶ配信先

ライブ配信の「出口」にあたるのが、配信インフラです。目的に応じて選ぶことで、視聴体験が大きく変わります。

| 配信プラットフォーム | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| YouTube Live | 無料・アーカイブ保存・高画質に対応 | オープン配信、イベント |

| Zoom/Teams | 招待制・低遅延・双方向コミュニケーションに強い | 会議、セミナー |

| 独自サーバー(Vimeo、Wowzaなど) | カスタマイズ性・セキュリティ管理が可能 | 会員制配信、社内研修 |

たとえば、教育機関のオープンキャンパス配信では、YouTube Liveが選ばれることが多く、一方で社内研修や商談ではZoomやVimeoが選ばれる傾向にあります。

実運用における注意点とトラブル対策

ライブ配信では、**技術設計だけでなく「運用時の注意点」や「トラブル対処法」**も極めて重要です。いくら高性能な機材を揃えても、現場での対応力がなければ安定した配信は難しくなります。

通信トラブル:有線LANは基本

最も多いトラブルは「配信が途切れる」「視聴側でカクつく」といった通信不安定による映像停止です。

これを避けるために、

- Wi-Fiではなく有線LAN接続を優先

- アップロード回線:最低でも10Mbps以上

- 回線が不安定な場合は「低遅延モードをオフ」にする(YouTube Live等)

といった運用が推奨されます。

音声トラブル:事前テストとモニター必須

「音が出ない」「視聴者には音が届いていない」などの音声系トラブルも多発します。

事前に以下の点を必ずチェックしましょう:

- マイクの接続確認(ケーブル接触不良に注意)

- OBSなど配信ソフト側の音量レベル

- イヤホンなどで自分の音声をリアルタイムでモニタリング

また、BGMや映像の音量が被らないよう、オーディオミキサーでのバランス調整が非常に有効です。

コメント荒らし・肖像権・著作権対策

ライブ配信では視聴者からのコメントやチャットがリアルタイムに反映されるため、荒らし対策も考慮が必要です。YouTubeでは「NGワードの自動ブロック機能」や「モデレーター設定」が可能です。

さらに、配信に第三者が映る場合には肖像権や撮影許可の取得が必要ですし、BGMに市販音源を使用する場合も著作権の処理が必要です。違反が発覚した場合、配信停止や削除対象になることもあるため、細心の注意を払いましょう。

まとめ:仕組み理解がもたらす配信品質と設計力向上

ライブ配信は、カメラを回してボタンを押せば完了…という単純なものではありません。映像・音声の取得からエンコード、送信、配信、再生まで、いくつもの技術的要素が連携することで初めて高品質な配信が実現します。

それぞれの工程を理解し、トラブルに備えることは、視聴者満足度の向上にも直結します。

また、配信の目的(教育/広報/セミナーなど)に応じた設計や機材選定も、仕組みへの理解があってこそ。

今後は5G・超低遅延通信・AIによる自動切り替えや字幕生成など、配信技術もさらに進化していくと予想されます。

その波に乗るためにも、まずは「仕組み」を正しく理解することが、最初の一歩となるのです。

この話難しくない?

出来ない?諦めた?

そのために私たちネクストアライブがいるんです!!

ライブ配信をやってみたい!という方は下記画像をクリック!お気軽にお問い合わせください。

楽しく!我々と創造的なライブ配信をしてみませんか?